Очень много приходится слышать о том, что в СССР при Сталине, а потом при Хрущеве, и частично при Брежневе, колхозники не имели паспортов и были привязаны к колхозу как крепостной к помещику.

Ну, с этим не согласиться нельзя, однако все было не так, как хотят представить сегодня эту тему всякие «историки», очерняя СССР. Тут надо рассматривать проблему не только в целом, но и по параграфам, и легко может оказаться, что проблемы с паспортизацией крестьян не было вообще никакой.

Начать следует с того, что в СССР у крестьян паспорта как раз-то и были, правда, крестьянства как такового с 30-х годов в СССР не существовало, но зато были частники, которые считались единоличниками. Нет, это не были те единоличники с большими земельными наделами, с которыми боролись первые большевики, это были те сельские жители, которые в колхоз не вступали, а кормились за счет собственного приусадебного участка.

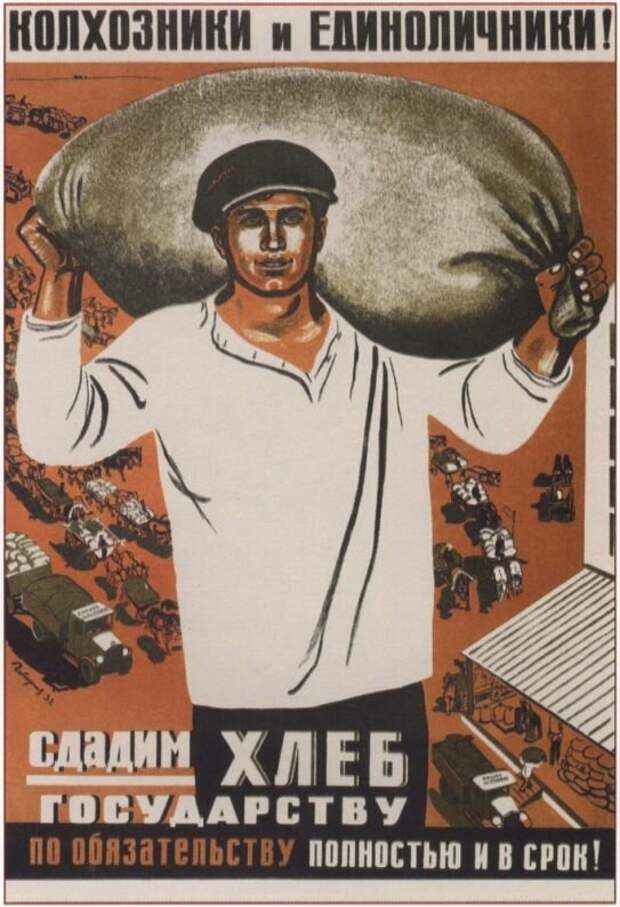

Естественно, за свое это хозяйство крестьяне-единоличники платили налоги, и немалые, но такие же немалые налоги, кстати, платили «единоличники» и европейские, и американские, как и во всем мире, впрочем. Вот как раз эти граждане СССР паспорта и имели.

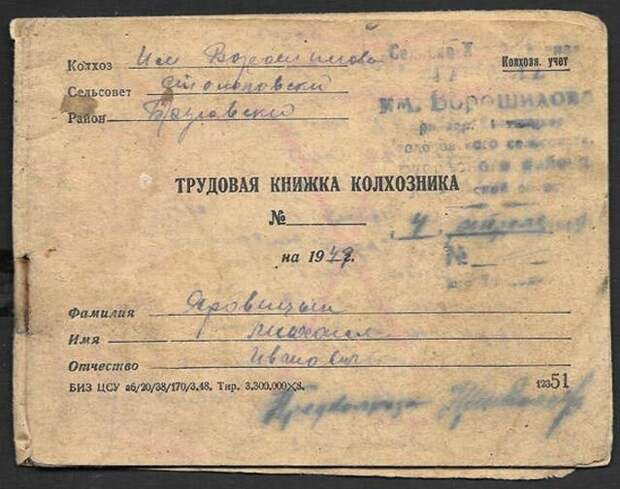

А зачем паспорт колхознику, который работает в коллективном хозяйстве, и уезжать никуда не собирается? Для таких граждан была предусмотрена «книжка колхозника», которая прекрасно заменяла паспорт. На выезд с места проживания, конечно же, требовалось согласие правления колхоза, но на временный выезд правление эти разрешения давало без проблем, например, на курорт или какую-нибудь непродолжительную частную поездку (например, в гости к родственникам в другую часть страны).

Хуже, конечно, обстояло дело, если колхозник хотел уехать в город на заработки или отправить детей учиться. Колхозам был невыгоден отток рабочих рук, но тут все уже зависело от конъюнктуры. Если городу нужны были рабочие руки, то вопрос решался мгновенно в высшей инстанции, например, в милиции (РОВД). А если в городе не было работы, то спрашивается – зачем ему безработные праздношатающиеся селяне?

С учебой вопрос решался еще быстрее. СССР нуждался в квалифицированных кадрах, и потому препятствование местных органов власти в попытках поступления в ВУЗ молодых людей влекло для руководителей этих органов уголовную ответственность. Кстати, такая же ответственность наступала и в том случае, если руководство препятствовало выходу колхозника из колхоза при его намерении получить работу в городе, при наличии таковой, естественно.

Таким образом при Сталине до самой его смерти можно было очень легко выйти из колхоза и уехать на заработки в любую часть страны. А это означало автоматическое получение паспорта – сначала временного на 1 год, а затем и постоянного.

Все изменилось в 1954 году, когда Хрущев запретил выход из колхозов, но это была временная мера. Как раз в это же время началось преобразование большей части колхозов в совхозы, и таким образом началась массовая паспортизация деревни. «Совхозник», как правило, уже не был колхозником, а был вольнонаемным рабочим на государственном подряде, а это подразумевало даже не возможность, а обязанность наличия у него паспорта. Таким образом в 50-е годы почти 50% бывших советских колхозников получили паспорта.

А что с теми, кто не захотел или не смог выходить из колхозов?

Естественно, таким паспорта не полагались, но реформы, проведенные Хрущевым, позволили колхозникам заработать гораздо больше, чем раньше. Дело в том, что государство ликвидировало все убыточные и малоприбыльные колхозы, превратив их в совхозы, а те колхозы, которые остались, и так зарабатывали прилично. Колхозникам было разрешено создавать частные артели, не выходя из колхозов, налоги на приусадебные участки были снижены до минимума, и вообще началось активное дотирование деревни со стороны государства.

Вот так и получается, что колхознику стало совсем невыгодно выходить из колхоза и получать паспорт. А когда увольнение из колхоза снова разрешили в связи с нехваткой рабочих рук в совхозах, то мало кто из колхозников соблазнился этой возможностью.

Вот таким образом «колхозное рабство» продлилось аж до 1974 года, когда был издан указ о всеобщей паспортизации населения СССР. Но почему-то подавляющая часть колхозов не обезлюдела, а дожила до самого конца перестройки и развала СССР в 90-х, когда впоследствии перешла в собственность к частным лицам с полностью сохраненной структурой и имуществом.

Свежие комментарии